Dynamiques observées

Les évolutions territoriales les plus notables concernent :

- Les transformations du paysage agricole, avec l’agrandissement des parcelles, la disparition des haies bocagères, des arbres champêtres et des vergers ;

- L’implantation du barrage, qui a modifié le paysage de la ria, son fonctionnement en la maintenant toujours en eau, et permettant de la franchir au nord par la route, son écologie…

- L'étalement urbain, se traduisant notamment par des extensions urbaines autour des bourgs initiaux ;

- Le développement des pratiques de loisirs, notamment le nautisme. Parallèlement, la vallée est l’objet d’une forte dynamique de patrimonialisation. Site classé, elle est également intégrée au périmètre du projet de parc naturel régional « Rance-côte d’Émeraude », visant entre autres le maintien de la qualité paysagère.

Enjeux et pistes d'action

Hormis les enjeux et pistes d’action liés aux formes du développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux que l’on retrouve ici mais qui sont abordés dans les articles généraux, (cf. A lire également), certains points sont spécifiques à l’unité de paysage.

- Intégrer la globalité du bassin au projet de PNR

La ria de la Rance a subit de nombreuses transformations rapides, depuis la construction du barrage, montrant la fragilité de ce territoire. Il est important de considérer les problématiques de l’ensemble du bassin afin de conserver la cohérence et les interactions paysagères de la ria.

- Maintenir l’agriculture et des ouvertures cultivées

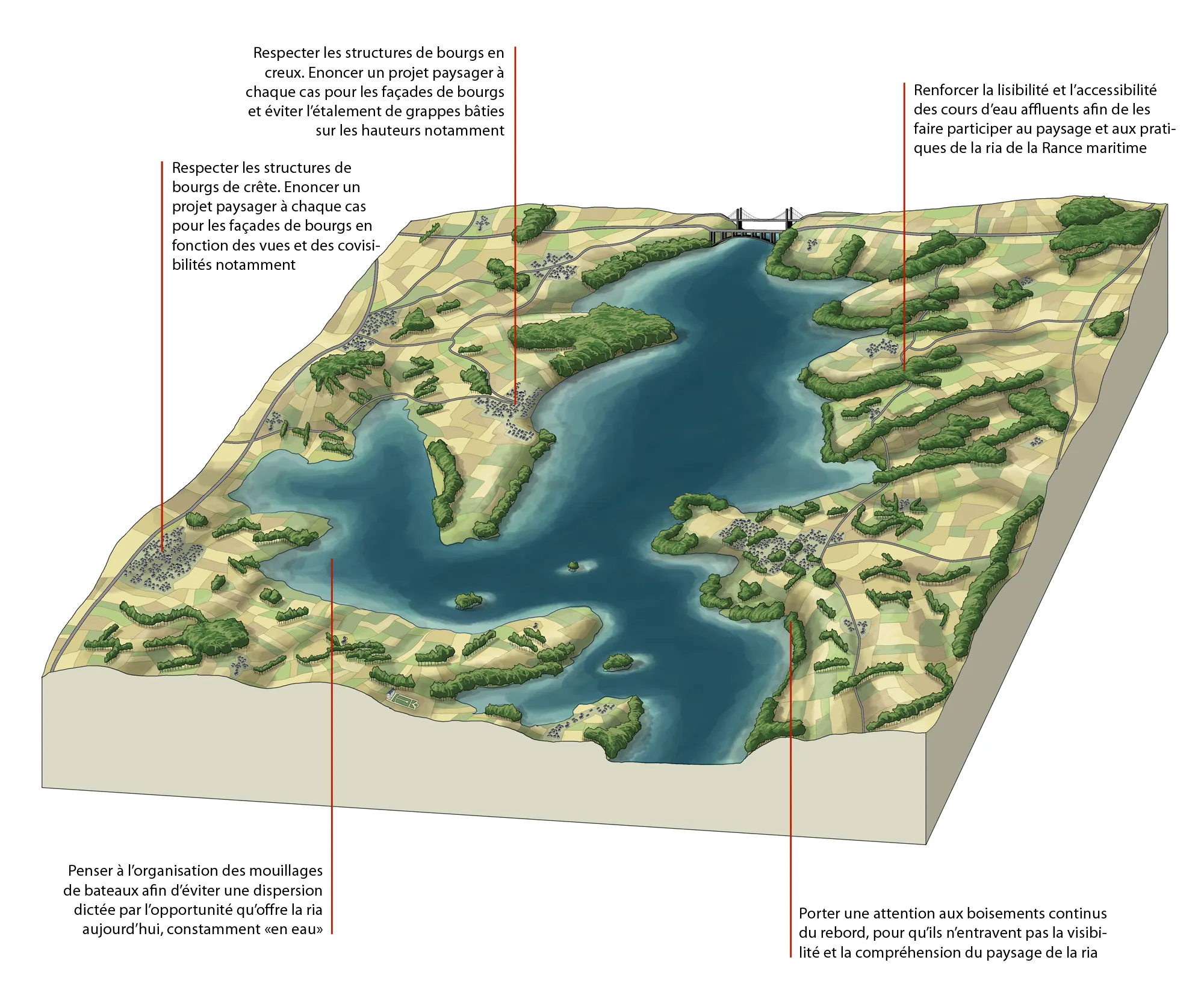

Le cadre des reliefs cultivés contribue à la perception de la ria, et participe à la caractériser. Il est important de conserver cet écrin agricole, en évitant son morcellement du fait d’opérations d’urbanisme par exemple. La relation visuelle à la Rance est également à préserver en évitant l’enfrichement ou le boisement continu du rebord, risquant d’entraver les vues.

- Rendre accessibles et valoriser les affluents

Les cours d’eau qui se jettent dans la Rance sur sa portion maritime sont nombreux. Ils ne sont en revanche que rarement mis en scène et accessibles. Ils disparaissent régulièrement sous la masse boisée qui les accompagne (souvent de la friche), et les chemins pour les suivre sont peu nombreux. On pourrait imaginer un projet offrant des alternatives de promenades, reliant le fleuve aux plateaux qui l’encadrent, permettant des vues sur la Rance, et une compréhension des subtilités du territoire. A Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, l’enchaînement paysager pourrait ainsi être valorisé jusqu’au site des châteaux. -

- Organiser éviter la dispersion des mouillages

La ria étant devenue un plan d’eau, son occupation a également évolué. De nombreux mouillages de plaisance sont apparus, et ponctuent le bassin. Un projet d’organisation permettrait d’éviter leur dispersion, et de faire apparaître la Rance comme un parking à bateaux, tant le littoral semble « saturé ». Le développement des ports à sec, la politique tarifaire des mouillages, permettent d’agir sur le phénomène. Il faut également remarquer combien le bateau est une manière d’appréhender le paysage de la ria, le plan d’eau est un point de vue à considérer et analyser autant que les points de vue terrestres.

- Très fortement limiter l’étalement urbain, et organiser le bâti en rapport avec la ria

L'étalement urbain, même mesuré, est très visible. Les grappes de pignons blancs qui caractérisent l’urbanisation de la deuxième moitié du XXe siècle, focalisent l’attention visuelle depuis la ria. Les pavillons, et les haies qui les accompagnent privatisent et bouchent les vues vers la Rance depuis les hauteurs. Il semble également capital de respecter les structures originelles des bourgs de crête, ou en creux. L’exemple de Saint-Suliac est flagrant, où les lotissements implantés sur les hauteurs, dominent ce bourg typique d’un village de pêcheur, en creux. Ils trônent en focalisant les vues, sans cohérence avec la Rance, et gênent la lecture et la compréhension du paysage. Un projet de paysage devrait être énoncé pour chaque nouvelle opération, composant une façade de bourg, en considérant le recul imposé par le plan d’eau.