Dans les secteurs agricoles, la valeur paysagère ne doit pas se restreindre à une vision nostalgique ou environnementale. Il est souhaitable d’envisager l’agriculture actuelle en termes de paysage, ce qui nécessite une approche à plusieurs échelles, une importante production de représentations, et des projets prenant en compte leur inscription paysagère.

L’agriculture peut produire des paysages

Du fait de l’importante péri-urbanisation, de l’évolution des modes de vie, de la transformation de fermes en habitat pour des non-exploitants, les espaces ruraux sont désormais également fortement impliqués dans les regards et les usages de tous les habitants. Les éléments en place sont néanmoins liés à l’activité de la filière agricole, associant les exploitations et l’activité agro-alimentaire.

Du fait des mutations très importantes qu’a connues et que connaît encore ce secteur d’activité qui, depuis les années 1950, ont déjà fortement bouleversé et continuent de modifier notre relation aux paysages ruraux, plusieurs postulats peuvent être posés :

- La qualité paysagère des éléments de l’agriculture actuelle n’est pas suffisamment considérée, comme l’illustre le cas des bâtiments agricoles. Il est cependant essentiel que ce qui est reconnu comme paysage corresponde à une réalité de l’économie agricole

- Malgré son importance économique, l’industrie agro-alimentaire et ses produits ne sont pas vraiment associés à l’identification paysagère de l’Ille-et-Vilaine (ce qui vaut à l’échelle de la Bretagne)

- La modernisation, ainsi que les mesures de compensations environnementales n’ont pas été abordées sous l’angle du paysage, n’ont pas fait l’objet de représentations, et ont délaissé les aspects culturels, urbains, et les usages non agricoles

- Les mesures de compensations portant sur la qualité de l’environnement et les risques sanitaires tiennent lieu de mesures paysagères mais n’en sont pas réellement

- La notion de paysage est fortement associée à la nostalgie de ce que les évolutions ont détruit, notamment le bocage. Pour autant, il est illusoire de souhaiter reconstituer ce qui ne peut l’être et de réduire à cet objectif un projet de paysage

- Malgré les efforts importants réalisés, le bocage continue de s’éroder, notamment en raison de son vieillissement et de son non-remplacement, et de sa trop faible justification dans l’économie des exploitations (l’utilisation du bois restant cependant une piste sérieuse)

- Confrontée à d’importantes crises, des évolutions de la filière sont encore à envisager et produiront sans doute de nouveaux bouleversements. L’évolution de la société urbaine et péri-urbaine va se poursuivre également. Des enseignements sont à tirer des dernières mutations, pour cette fois, construire des paysages à l’occasion des mutations à venir.

Le paysage du bocage apparaît surtout en termes de reconstitution, mais peu sous l’angle des représentations culturelles, de l’attachement sensible et identitaire, de la beauté des arbres, des usages de détente, des rôles urbains. L’élevage et le pâturage sont au cœur de l’identité des paysages d’Ille-et-Vilaine, qu’en est-il de leur avenir ? La place des prairies, des troupeaux est à questionner dans les dynamiques en cours. La réduction du nombre d’exploitations conduit à une augmentation des volumes de production moyen de chaque exploitation.

Cela se traduit par la construction d’unités techniques de plus en plus volumineuses. Leur place dans le paysage, à l’image des architectures des usines agroalimentaires, n’est pas clairement assumée et donc identifiée en termes de paysage. Leur présence dans le paysage est à questionner, sans chercher à camoufler leur présence.

Les éoliennes

Les éoliennes se multiplient dans les paysages ruraux, leur présence contribuant à énoncer un paysage contemporain. Cependant, la dispersion du bâti breton et des périmètres d’éloignement imposés, génère un émiettement des sites d’implantations dont découle un risque de saturation des horizons. L’échelle des machines vient en outre écraser celle des motifs en place, notamment ceux des reliefs.

En Ille-et-Vilaine, une approche vise à garantir les effets des machines sur les paysages patrimoniaux reconnus, cependant l’effet cumulatif sur les horizons est-il pris en compte dans l’évaluation des implantations ?

Les fonds de vallée

Les peupleraies et les friches qui ont fermé les fonds des vallées ont appauvri les paysages. Quel est l’avenir des fonds de vallée ouverts ? Quelle place pour les boisements dans l’économie globale ?

L’image des produits agricoles d’Ille-et-Vilaine

Les produits de l’Ille-et-Vilaine ne sont que rarement des produits du terroir. Qui sait que la région produit du fromage aux noms suisses, ou du jambon prétendument basque ? Une accroche mieux identifiée entre produits et terroir est-elle envisageable, qui créerait un plus fort attachement à la production agricole ?

Pour répondre à ces questions en intégrant le paysage, plusieurs pistes d’action peuvent être envisagées impliquant :

- Un important travail de représentation, les dynamiques passées et actuelles manquant de représentations paysagères. Ces représentations peuvent prendre différentes formes, notamment contemporaines, les formes de l’art d’aujourd’hui pouvant très utilement s’emparer du sujet et contribuer à construire une image vivante ;

- Un échange approfondi et partagé entre les différents acteurs concernés. Associer l’agronomie, l’écologie, le commerce, l’industrie, le tourisme, l’urbanisme, le paysage, est nécessaire pour désenclaver le projet agricole et en faire un projet collectif.

Énoncer un projet à l’échelle du territorial local

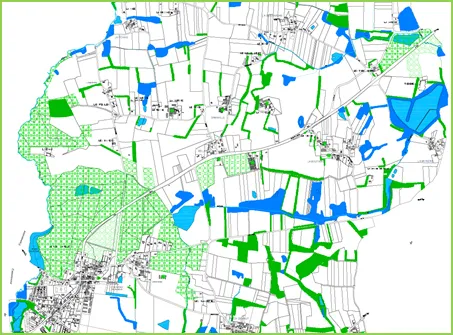

Les documents de planification, ainsi que le projet de parc naturel régional « Rance-côte d’Émeraude», abordent les territoires agricoles.

Le projet de paysage peut y être identifié pour les espaces agricoles, sur les points suivants :

- La préservation des terres agricoles par la maîtrise de l’étalement ;

- L’aménagement foncier et ses conséquences sur le réseau bocager ;

- L’évolution des fermes, l’anticipation de nouveaux bâtiments d’exploitation et de transformation ;

- Le réseau des talus et des haies, qui mérite d’être non seulement identifié, mais aussi considéré en termes d’évolutions liées aux besoins des exploitations, et à l’environnement.

Sous l’angle du paysage, les beaux aspects du territoire sont identifiables, de même que les beaux arbres. Le projet relatif au bocage s’articule également au projet urbain : réseaux de chemins, haies d’articulation, qualification de l’espace public, gestion publique… La question de la perception visuelle est essentielle : les haies peuvent aussi occulter des vues, leur présence le long des routes est à considérer avec précaution.

- L’anticipation des interactions (périmètres de protection liées à l’élevage et aux épandages)

La position des haies est à considérer sous tous les aspects. En termes de paysage, la structure territoriale, la beauté des arbres, la position selon les vues, sont à prendre en compte. Ici, les haies perpendiculaires à la route cadrent des ouvertures visuelles mettant en valeur les arbres. Dans d’autres cas, les haies peuvent, le long des routes, boucher d’intéressantes vues.

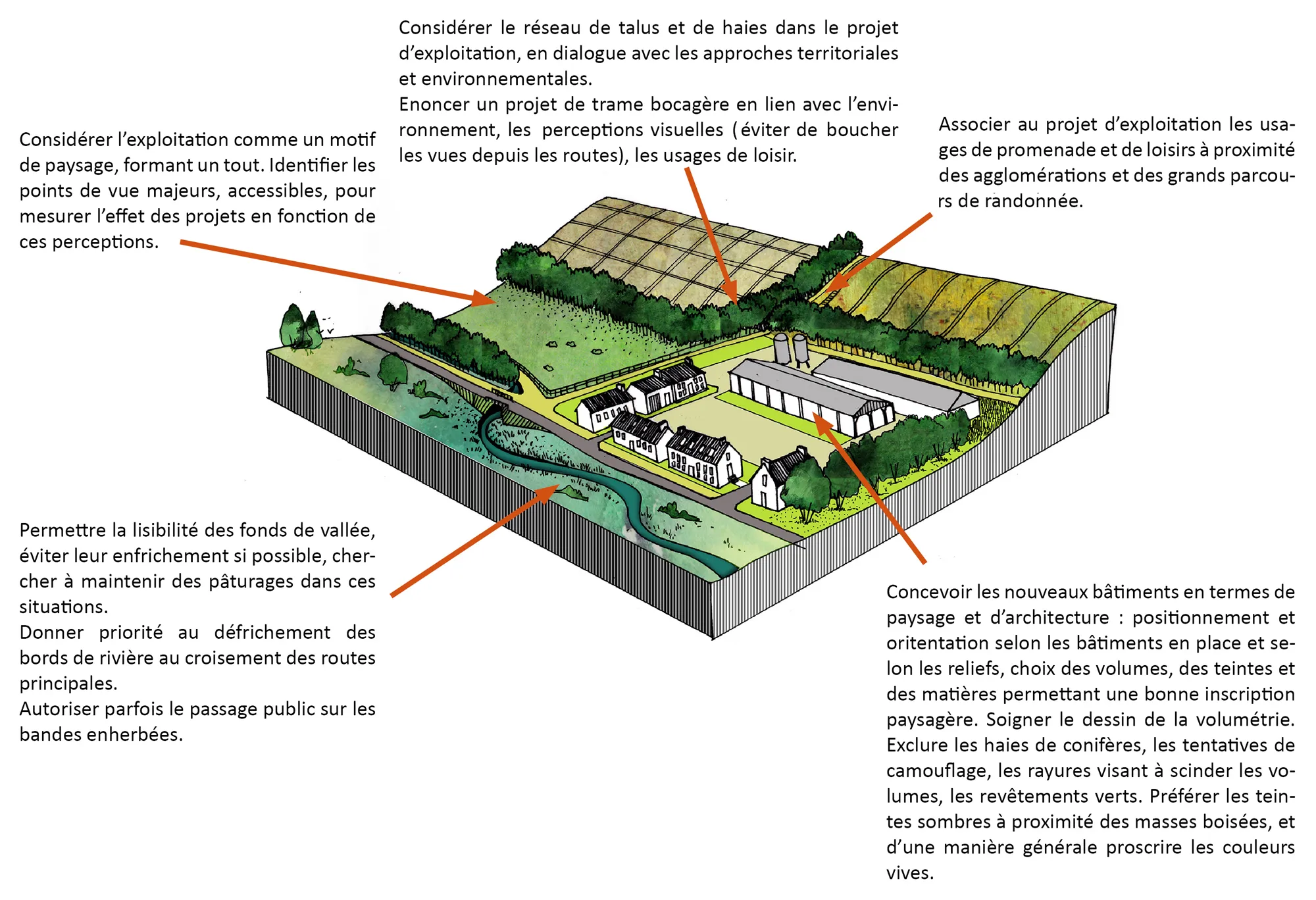

Énoncer un projet à l’échelle des exploitations

Chaque exploitation justifierait un projet paysager en cas de forte évolution (aménagement foncier, nouveaux bâtiments, recomposition du réseau de talus et de haies…). Une approche paysagère permettrait d’identifier les aspects patrimoniaux du territoire, et d’énoncer le projet en fonction des conditions de perception et de cohérence.

De même, les bâtiments d’exploitation, les usines, les logements neufs des exploitants intervenant dans la perception de tous, il serait légitime que leur conception (de l’implantation aux matériaux) intègre la notion d’inscription dans le paysage (et non d’intégration ou d’insertion qui suppose une sorte de camouflage). Les choix de site, d’orientation, de volumes, de matériaux relèvent clairement de l’architecture, et ne sont pas suffisamment approfondis lors d’une approche purement fonctionnelle.

Des exemples dans d’autres régions (les régions viticoles, la région du Voralberg en Autriche…) montrent combien le soin architectural et paysager n’est pas réservé au patrimoine, et peut se montrer créateur d’identité et de qualité pour des bâtiments neufs. Le volet paysager du permis de construire est établi de sorte à ce que les concepteurs (architecte, paysagiste…) prennent en considération l’inscription paysagère et que cet aspect fasse partie de l’instruction : il est important qu’il ne soit pas négligé, ni lors de la conception, ni à l’occasion de son évaluation lors de l’instruction comme l'indiquent les recommandations qui suivent.

Les fermes se présentent comme de petits groupes bâtis dans le cadre agro-naturel. Leur qualité paysagère est accentuée par leur position au sein des horizons de campagne, où elles jouent un rôle de « fabrique » en écho à la peinture de paysage. Ces fermes ont beaucoup évolué avec la modernisation de l’agriculture, et de nombreux bâtiments nouveaux se sont ajoutés aux anciens. Leur valeur paysagère repose sur la cohérence architecturale du groupe, en termes d’implantations, de volumes, de couleurs. La typologie joue également beaucoup : le pavillon péri-urbain, photo du bas, contredit l’ambiance de paysage rural.

Le soin porté à l’architecture des bâtiments agricoles inclut l’inscription dans le paysage, et consiste ici à contribuer à la création de paysages et à la valorisation des territoires et des produits.

Pistes d’action pour la création de fabriques dans les paysages ruraux

Concevoir les bâtiments de l’activité agricole comme des éléments du paysage et comme des productions architecturales, pas seulement comme des constructions techniques.

Penser l’implantation en fonction des points de vue sur le site et de la relation avec les éléments en place, notamment les orientations du relief et les bâtiments existants.

Ne pas chercher à dissimuler les volumes, mais leur donner une place en cohérence avec les autres éléments et avec les perceptions. Certains bâtiments réussis peuvent créer des paysages.

Soigner l’architecture, le choix des matériaux et des couleurs (les teintes mates et proches du gris se marient mieux au cadre agro-naturel), éviter le bariolage des tôles.

Traiter les bâtiments abandonnés, les détruire, ou leur trouver une nouvelle affectation Un exemple de recommandations pour l'insertion et l'intégration des bâtiments de l'activité agricole :

DDTM d'Ile-et-Vilaine-> http://www.archiagri.fr/contributions/demarches_et_acteurs/actions_territoriales/GuideActiviteLegumiere.pdf