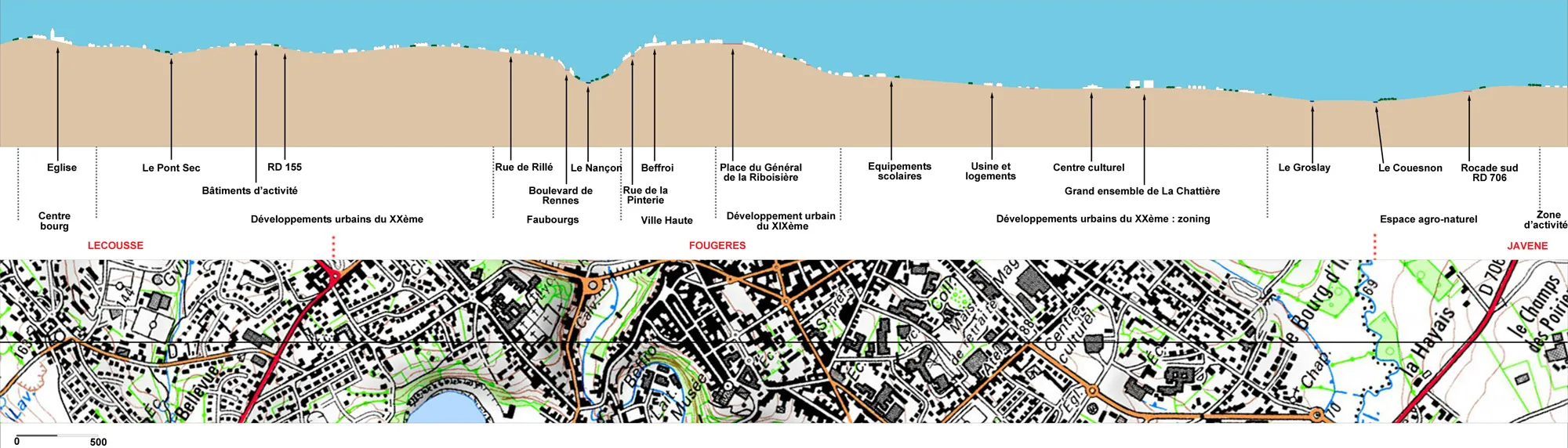

Implantée sur un promontoire dégagé par la confluence du Nançon, du Groslay et du Couesnon, la ville dialogue avec un site naturel remarquable. La topographie des lieux a influencé le mode de développement urbain et son empreinte sur le paysage. Les coteaux plus avenants, les lignes de crêtes, ont été préférés aux abrupts de la vallée encaissée du Nançon pour y développer des tissus urbains qui reflètent différents temps de la ville et de son économie. Sur les délaissés de la vallée du Nançon, sur ses rives, espaces agro-naturels et parcs publics proposent une palette végétale riche, un écrin de verdure d’où émergent deux fleurons patrimoniaux, la forteresse et sa vieille ville, la ville haute et ses remparts. Si, venant de l’ouest, la ville se découvre tardivement, au sud et à l’est, les coteaux s’ouvrent généreusement sur le Bassin de Fougères.

La ville haute, mise en scène par l’effet de promontoire, est structurée par l’église Saint-Léonard qui s’inscrit à l’extrémité sud de la vieille ville. De ce belvédère, le jardin public dévale les pentes abruptes de la vallée du Nançon. La silhouette du beffroi, autre point de repère du quartier, sort de la masse bâtie.

Un site remarquable pour un paysage urbain singulier

Limites paysagères de l’agglomération

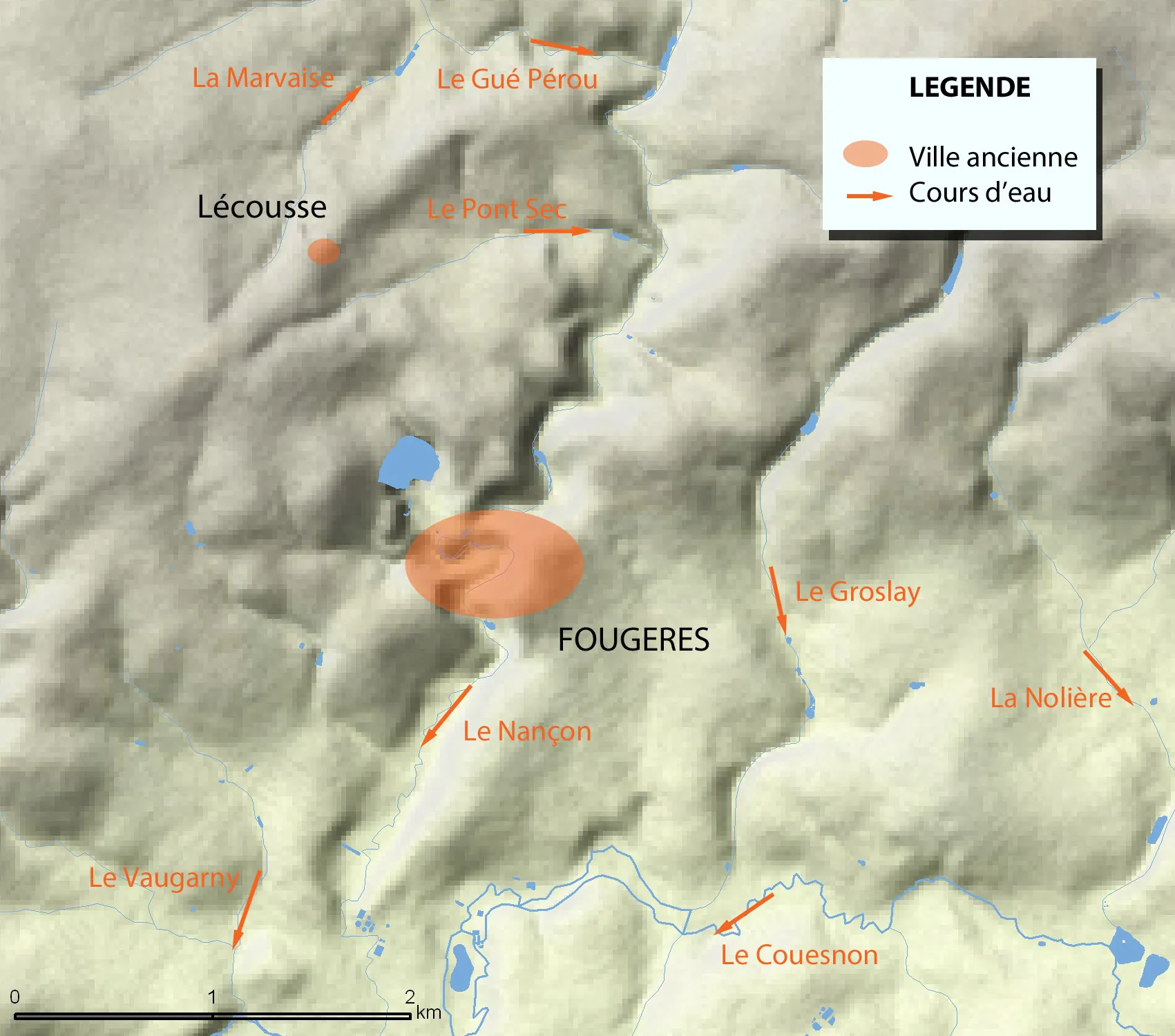

L’agglomération de Fougères se situe au carrefour de trois unités de paysage : le bassin de Fougères au sud, le Plateau du Coglais au nord-ouest et les Marches de Bretagne au nord-est, séparés par la vallée du Nançon. Les éléments topographiques et hydrographiques constituent les principales limites paysagères de l’agglomération : la forêt au nord, la ligne de crête occupée par le bourg de Lécousse, les vallées du Couesnon au sud, du Nançon au sud-ouest et du Groslay au nord-est. A l’ouest, les limites sensibles de l’aire agglomérée sont générées par les modelés agro-naturels du sud-est de la commune de Lécousse, incisés par le vallon urbanisé de la Bliche. La portion sud de la rocade crée une limite, perméable par endroits. La frange urbaine est diffuse, débordée par le développement de zones d’activité qui s’inscrivent sur plusieurs communes de Fougères Communauté (Javené, La Selle-en-Luitré et Beaucé). Tout comme certaines voies pénétrantes, la rocade propose des fenêtres ponctuelles sur le paysage agricole.

Un site producteur de perspectives

Inscrit sur le rebord du plateau du Coglais, le site présente des reliefs très creusés par des cours d’eau. La vallée du Couesnon, au sud, vient buter contre les premiers contreforts des reliefs plus escarpés du nord. Plusieurs des affluents du Couesnon, notamment le Nançon ou le Groslay, entaillent les modelés du nord. Les ruisseaux « secondaires » du nord produisent eux aussi des effets de vallons encaissés, complexifiant ainsi la structure du relief qu’occupe l’agglomération de Fougères.

Le site d’implantation du château dans un méandre de la vallée du Nançon permet de contrôler un point de passage. La ville close s’inscrit sur une ligne de crête qui domine le site de la forteresse. Lécousse s’est établie sur une avancée du plateau, dominant le Nançon et ses affluents, notamment le ruisseau du Pont Sec.

La position de Fougères sur des lignes de crêtes dominant la vallée du Nançon occasionne des effets de découverte de la ville, notamment depuis les fonds de vallée ou les coteaux de l’ouest et du nord. L’ouverture au sud sur un vaste bassin offre des perspectives sur la ville et procure des panoramas depuis celle-ci sur l’espace agro-naturel environnant.

La ville appose son empreinte sur le rebord du plateau du Coglais. Le bassin de Fougères au premier plan souligne l’effet créé par le rebord. A l’arrière, les développements résidentiels, l’église Saint-Léonard et les « tours » du quartier des Cotterêts marquent le panorama. La ville donne la sensation d’assurer la transition entre les espaces agro-naturels (à gauche) et la forêt (à droite).

L’espace moins marqué par le relief, contenu entre les vallées du Couesnon, du Nançon et du Groslay, constitue le principal support du développement urbain de la ville close. Toutefois, les modelés du nord, situés notamment sur la commune de Lécousse, ont accueilli des développements résidentiels importants.

La vallée du Nançon, un ancrage paysager majeur

La vallée du Nançon incise le plateau du Coglais et constitue l’élément majeur de la structuration du paysage urbain. Inscrite sur un rebord du plateau, Fougères domine un vaste bassin constitué autour du Couesnon.

Ancrée dans un site qui a contraint et orienté son développement urbain, la cité fougeraise s’inscrit dans un paysage spécifique produit par la vallée du Nançon, qui comprend trois séquences. - En amont de la ville, la vallée offre un paysage boisé, investi par des champs cultivés et sillonné par l’ancienne voie de chemin de fer conduisant au Mont Saint-Michel. Parfois, cet espace agro-naturel laisse place à des jardins ouvriers, des habitations isolées, puis, vers le centre, la ville se resserre sur la vallée. Il existe une forte relation de covisibilité potentielle entre les coteaux, mais la végétation masque le plus souvent la perception depuis le fond de vallée ou le coteau opposé. Toutefois, la suppression de ce dialogue entre les rives permet aussi de limiter l’impact paysager négatif des constructions récentes.

En fond de vallée, le hameau du Gué Landry s’inscrit au milieu d’un écrin de verdure. Le coteau boisé de la rive opposée met en scène le couvent des Clarisses Urbanistes, un bâtiment patrimonial, point d’appel dans le paysage.

Dans sa portion « centrale », le site du château, intimement lié à la forme de la vallée, propose un paysage emblématique de la ville. La vallée du Nançon fusionne avec la vieille ville. Les pentes abruptes constituent alors le support d’espaces verts et de parcs qui mettent en scène et enrichissent les paysages urbains.

Point de vue imprenable sur le château et la ville basse, la place des Arbres, installée sur le coteau en contrebas de l’église Saint-Léonard constitue en 1777 un lieu très apprécié des Fougerais. Elle a subi des travaux d’aménagement vers 1865, sur les plans de Louis Gérard, et est devenue le Jardin Public.

Depuis le boulevard de Rennes, la silhouette de la ville haute et de la rue de la Pinterie se détache du flanc de coteau « naturel ». Le fond de vallée a été aménagé en un espace de promenade.

A droite, l’espace vert situé en contrebas des remparts, s’inscrivant en bordure du Nançon, met en scène la ville basse en second plan. La silhouette de l’église Saint-Sulpice se détache de la masse bâtie mais est comprimée par la masse boisée du coteau opposé. A droite de la photo, le château et ses remparts obstruent les vues sur le coteau et enserrent la ville médiévale.

Plus au sud, en partie plus basse, la vallée s’ouvre dans un écrin de verdure mêlant paysages agro-naturels ponctué d’habitations dispersées. Cette séquence procure des perspectives sur la vieille ville, notamment depuis la rocade sud.

Les motifs militaires et économiques au cœur du processus de construction du paysage urbain

Le site du château de Fougères est dominé par les crêtes qui encadrent la vallée du Nançon. A partir du XIIe siècle, la ville se structure au sein de deux quartiers : la ville basse, plutôt artisanale, se développe dans une boucle du Nançon et la ville haute ceinturée de remparts s’organise autour d’un axe épousant la ligne de crête, qui relie le château à l’église Saint-Léonard. Au niveau des portes de la ville close, les faubourgs, notamment ceux de Rillé ou de Vitré, se constituent le long des voies d’accès importantes.

La ville basse dialogue avec les remparts et les douves du château. En arrière-plan, les maisons de la rue de la Pinterie, accrochée sur le rebord du plateau, domine la vallée du Nançon et la ville médiévale.

Au XVIe siècle, la ville perd petit à petit son rôle défensif au profit de l’activité artisanale. Le développement de l’industrie de la chaussure accompagné par l’arrivée du train en 1867 va profondément modifier la structure urbaine et sociale de la ville. De nouveaux quartiers proposant des tissus urbains mixtes et « indépendants » naissent au sud et à l’est, notamment le quartier Bonabry.

Les mutations économiques et sociales de la ville entraînent des modifications du paysage urbain : la destruction des portes, la suppression des remparts et le tracé de voies nouvelles recomposent la ville qui s’ouvre alors sur le Bassin de Fougères. La restructuration du tissu urbain produit alors ses perspectives paysagères, notamment dans le quartier de la gare où la convergence des voies génère des fenêtres sur le paysage.

La reconversion du bâti et des emprises ferroviaires

De nouvelles ambiances paysagères

Avec la disparition des usines de chaussures, la ville a su parfois reconvertir son patrimoine industriel pour des usages différents (cinéma, maison de retraite ou logements), comme en atteste la reconversion de l’usine Lebret.

La fermeture de la gare en 1991 a laissé une emprise ferroviaire importante qui « entaille » le tissu urbain déjà constitué. Cette coupure urbaine a été l’occasion de créer un cheminement empruntant les anciennes voies et de réhabiliter les bâtiments laissés vides autour de la gare. En 1996, la commune rachète les terrains de l’ancienne gare pour y construire un pôle d’équipements et de commerces : le forum commercial de la gare, le cinéma, le bowling et la médiathèque. Aujourd’hui, l’ancienne voie de chemin de fer constitue un élément important dans la construction du paysage fougerais, notamment en tant que support de cheminements et coulées vertes, au même titre que les vallées.

Sources : Archives municipales de Fougères (à gauche)

L’emprise des anciennes voies de chemin de fer constitue une trame importante de cheminements permettant de relier le sud au nord de l’agglomération et d’assurer une jonction « verte » avec les fonds de vallées du Nançon, du Groslay ou encore du Couesnon.

Le tourisme, facteur de préservation du patrimoine urbain

La diversification économique de la ville passe par le développement du tourisme. Fougères a œuvré à la promotion de son patrimoine culturel, défensif, religieux et industriel par des opérations de préservation et de mise en valeur de ses monuments historiques. Elle a ainsi obtenu le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » en 1985 et créé une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en 1988. Ces monuments, comme l’hôtel de la Belinaye ou l’abbaye Saint-Pierre de Rillé, et l’ambiance architecturale rythmant les rues et ruelles contribuent étroitement à forger la singularité paysagère de la ville et créent une ambiance propre à la cité.

Dans les années 1950, un projet de construction de logements HLM entraînant la destruction du couvent a été finalement abandonné en raison de l’intérêt patrimonial du bâtiment.

L’explosion du développement urbain

La seconde moitié du XXe siècle va être marquée par un développement de la ville, qui voit la juxtaposition de plusieurs modèles urbains impactant les paysages et le fonctionnement des tissus déjà existants.

Les quartiers HLM excentrés des années 1960

Après la Seconde Guerre mondiale, la ville est confrontée à une pénurie de logements qui va se régler par des opérations de reconstruction. A partir de 1956, la réalisation de logements sociaux a pour effets le début de la ségrégation socio-spatiale, une urbanisation par secteurs et une transformation du paysage de la ville. Au sud, des quartiers HLM voient le jour en périphérie, dans les parties basses de la ville, notamment dans les secteurs de la Madeleine, la Chattière ou l’Ecartelée.

L’autonomie des quartiers est favorisée par les éléments naturels (vallées) et les coupures urbaines (emprise ferroviaire). Les efforts de reconstruction ne sont pas encore bien engagés en 1949, comme en atteste la « cité d’urgence » de la Chattière encore présente (en rouge sur la photo de gauche). Plus de trente ans après (à droite), les efforts entrepris pour loger les Fougerais se sont traduits par une importante extension urbaine impactant le paysage. Le percement du boulevard du Maréchal Leclerc (en rouge sur la photo de droite) entraîne une modification du tissu urbain central.

Source : Géoportail

Au début des années 1970, une réflexion urbaine est engagée. Elle se traduit notamment par la réalisation d’un quartier mixte d’environ 1000 logements sur une surface de 25 hectares au nord de la ville : la ZUP des Cotterêts. Cet ensemble s’inscrit sur le versant ouest du Groslay. Il marque aujourd’hui les entrées de la ville au nord et dialogue avec l’autre rive du ruisseau.

Cette esplanade en pied d’immeuble donne sur un paysage urbain marqué par les tours et barres de l’ensemble des Cotterêts. Il émerge d’un écrin de verdure, notamment de la forêt de Fougères perceptible en arrière-plan. Aujourd’hui le quartier fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine.

De nouvelles formes apparaissent dans les années 1980

Etablie dans la continuité de la ZUP des Cotterêts, la ZAC de la Forairie marque une évolution en matière de développement urbain. Le quartier s’inspire des « unités de voisinage » des villes nouvelles anglaises et propose un lotissement d’un nouveau type, organisé sur plusieurs secteurs afin de favoriser la diversité architecturale. Composé de maisons jumelées ou en bandes, de décrochements de façades et de placettes qui rythment le paysage, ce quartier rompt avec le modèle des barres et tours.

Lotissements et zones d’activité : les « paysages urbains » d’aujourd’hui

Aujourd’hui, la ville s’étend principalement sous forme de lotissements et de zones d’activités périphériques. Ces extensions pavillonnaires marquent fortement le paysage même si parfois leur impact visuel est limité par la création de haies le long des voies.

Vers un glissement des franges urbaines

Plusieurs opérations urbaines sont en cours ou en projet, notamment l’extension du lotissement de La Vigne inscrit sur un site dominant la vallée du Nançon, ou le quartier de La Placardière comprimé entre la vallée du Couesnon et l’emprise ferroviaire. Des opérations de densification et de renouvellement urbain ont également été menées dans certains secteurs, notamment celui des Clarisses Urbanistes.

Les opérations d’extension inscrites en limite du tissu déjà urbanisé repoussent les limites de la ville et proposent de nouvelles entrées d’agglomération.

De fortes relations visuelles entre la ville et les espaces « naturels »

Les caractéristiques topographiques du site provoquent des perspectives lointaines sur l’agglomération et des relations de covisibilités entre les coteaux. Parfois, comme dans le bourg de Lécousse, les lignes de crête proposent de larges panoramas sur les espaces urbains. Toutefois, les vues sont souvent obstruées par des éléments naturels ou bâtis. Les belvédères, véritables fenêtres sur le paysage, fondent la singularité des paysages fougerais.

A l’opposé, les fonds de vallons du Couesnon ou du Groslay sont, le plus souvent, occupés par une végétation importante qui masque les vues lointaines. Souvent préservés de l’urbanisation, ils constituent à la fois des espaces de respiration des tissus urbains et composent une trame verte et bleue structurante aménagée pour les promeneurs. La vallée du Groslay, un de ces maillons verts, se révèle être un lien d’ambiances et d’usages entre la forêt de Fougères et la vallée du Couesnon.

Source : Google Street View

La vallée ouverte du Couesnon propose, parfois, au détour d’un pont ou entre une rangée d’arbres, des fenêtres ponctuelles sur le paysage. Ici, en arrière-plan à droite, les masses bâties de l’agglomération émergent discrètement de la végétation.

Source : Google Street View

L’effet des entrées de ville et de la rocade sur la lisibilité de l’interface urbaine/rurale

Au nord-ouest comme au sud-est, la voie de contournement est franchie par des zones d’activités, principalement au niveau des échangeurs, notamment sur la route d’Ernée ou de Rennes. La lisibilité paysagère des entrées de ville est rendue moins aisée compte-tenu de l’étalement de ces zones d’activité à l’extérieur de la rocade, notamment le long de la RN12 ou dans le secteur de l’Aumaillerie.